Un jueves sombrío, un paisaje apropiado en el que me permito hablar en nombre de

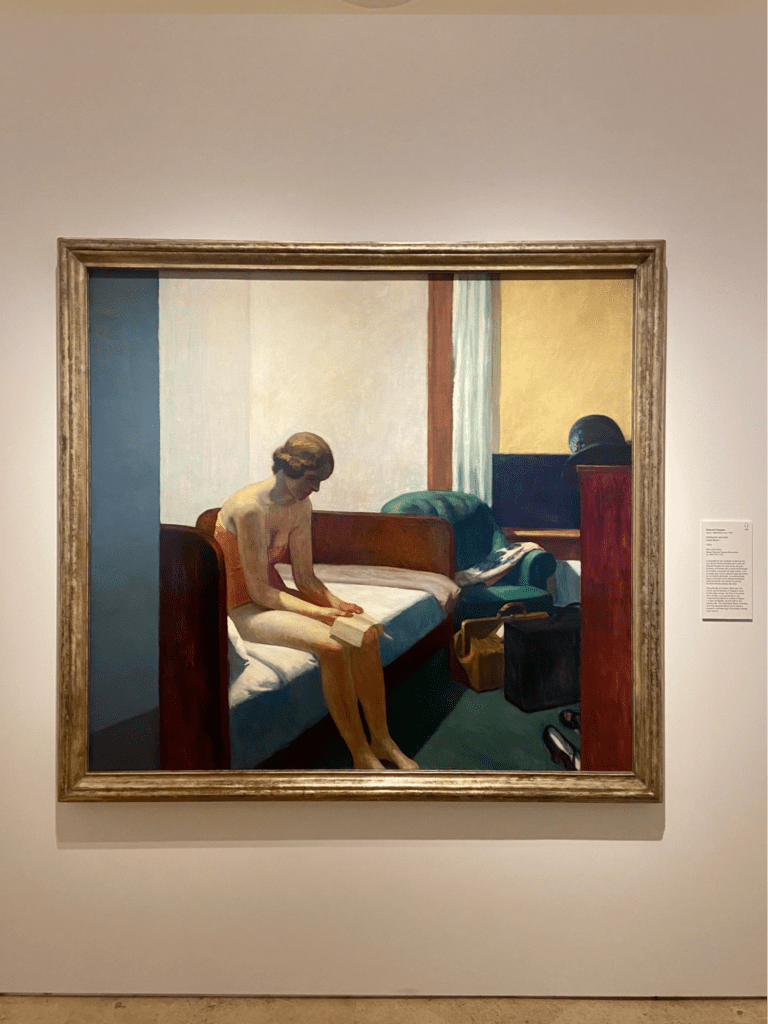

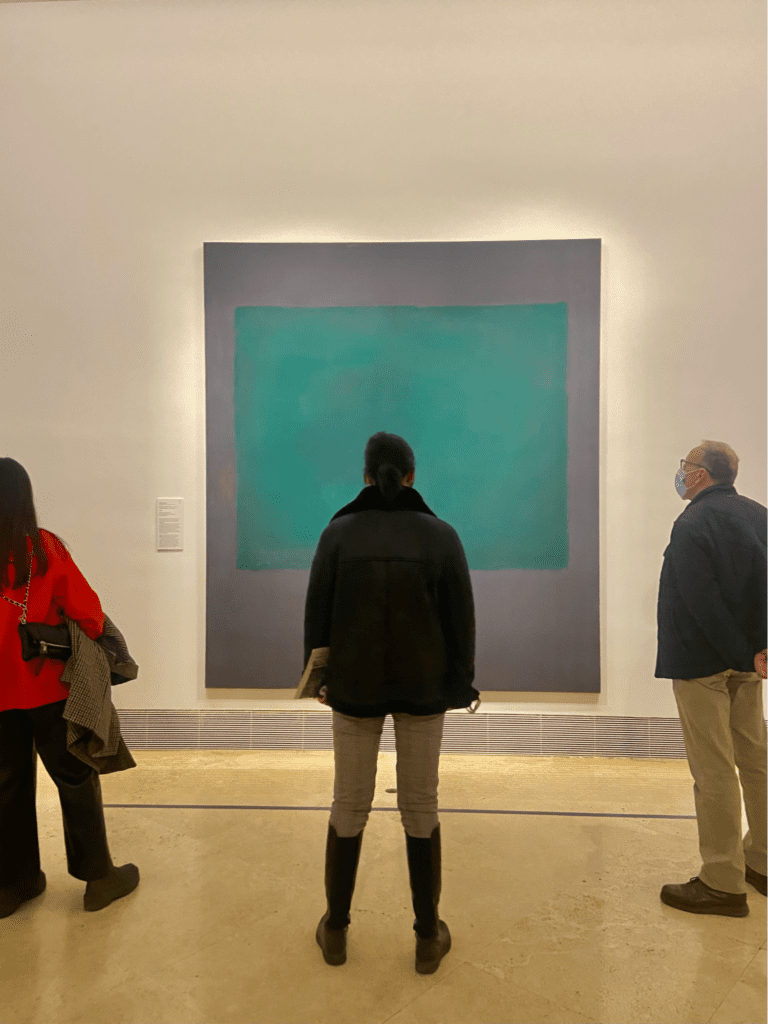

los seguidores de noticias, fervientes o performativos, confesando que el runrún del suspenso y la tragedia ensombrece las calles y conciencias del mundo. Por suerte o por desgracia, la humanidad no es ningún extraño para días así; y si de algo sirve el arte, que sirva para recordárnoslo. Basta con pasearse por los pasillos de los museos para darse cuenta de que la soledad y todos sus matices son atemporales o trascendentales, incluso. Pero pocos son los que hacen tiempo en sus agendas ajetreadas solo para darse cuenta de esto. Qué bien que a veces los pasillos vienen a ti, como han hecho los pasillos que lucen cuadros como Hotel Room de Edward Hopper o Los campos de color de Rothko, haciendo tributo a la singularidad e inmensidad de las emociones humanas. En efecto, Madrid disfruta del honor de cerrar la exposición Arte Americano en la colección Thyssen, que durará hasta el 26 de junio de 2022. Abriendo una ventana a la corta pero prolífica historia americana: desde bocetos realistas de los americanos nativos a la escuela vanguardista The New York School.

En vez de estudiar para los exámenes próximos, visité la exposición dos veces. Una con mi amiga; y otra con mi madre, guiada y de dos horas. Unos hacen pellas para beber y fumar, otros para ver museos. En fin, chacun à son goût.

Es una exposición larga. Muy larga. Con una distribución de bancos escasa, información importante para aquellos a quienes les fallan la paciencia o los pies. También sufre de vez en cuando del síndrome ‘más de lo mismo’ en la sección de cuadros naturalistas del siglo XIX con cuadros como Expulsion de Thomas Cole, Tomorrow de George Inness o A Creek In The Woods de Asher Brown Durand. Evocando reminiscencias del jardín de Edén, “proyectan las esperanzas de los europeos hacia la nueva tierra prometida de América”, destacaba el guía. Esperanza. Qué tristemente fútil suena ahora.

Situando temprano en la colección a lo que considero la pièce de résistance de la exposición, irónicamente titulada Untitled (o no titulada), el Rothko abismal me miraba intensamente. Me juzgaba, más de lo que le juzgaba yo a él. Tal vez sea eso lo que distingue el arte sublime del mediocre. El guía lo describió como un uso metafórico del cine, lo asemeja a una pantalla de cine en el fin de la película, llamando a ese cóctel de emociones que combinan la conciencia de uno mismo con el de nuestro entorno.

Los pasillos continúan, O’Keeffes retrospectivos, Hofmanns abstractos, Pollocks sorprendentemente pequeños… Cuadros con mensajes políticos, cuadros apolíticos, cuadros antirracistas, cuadros no tan antirracistas; odas al jazz, odas al capitalismo, condenas al capitalismo, una mujer desnuda, cuadros pop a lo Warhol (pero sin Warhol)… Avisar que es larga no era en vano.

Me acerqué a la chica ensimismada de Hotel Room, y recordé una frase que escuché en un Podcast: “la fractura del hombre moderno”. Asumo que dicha fractura todavía no ha padecido ningún tipo de kintsugi reivindicativo. La fractura la notamos todos, la pregunta es si tiene remedio. Hay lecciones que no se aprenden, y errores que se repiten; y así, sufrir es atemporal. Así, la herida que ha latido durante siglos late otra vez ahora, llevándose la vida de miles de inocentes mientras tanto. Pienso si a lo mejor el runrún del suspenso y la tragedia no es un runrún sino la canción que canta la humanidad. Y si ese es el caso, pues que si de algo sirve el arte, que sirva para recordárnoslo.